風華不再絕代,回不去的新基隆火車站

- 作者:Rays 瑞式

- 發佈時間:JUL 7, 2015

提到基隆,火車站絕對不是腦中浮現的第一個旅遊印象。

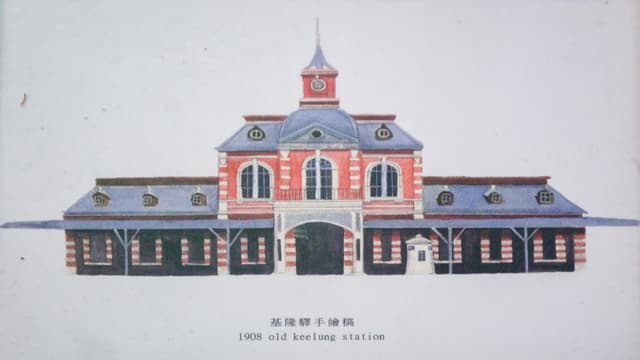

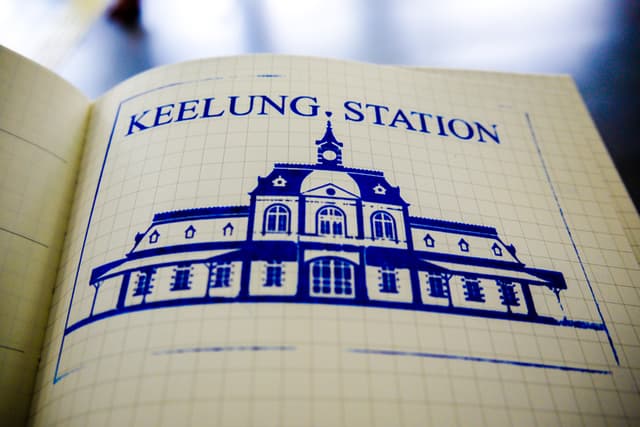

下面這幾張圖,或許可以讓你以後來基隆時,

想到「以前」的基隆火車站有多漂亮。

嗯,沒錯,「以前」。

(另外一個以前,現在還在,只是神秘到你不知道:直衝而來!新鮮味與生命力 - 基隆崁仔頂漁市)

2015年6月26日,晚上11點46分,最後一班火車駛離第四代基隆火車站,

第五代基隆火車站於6月29日開始營運。

嗯,沒錯,基隆火車站已經「進化」到第五代了。

台灣基隆火車站,124年歷史,打掉重建換了四次造型,

日本東京火車站,101年歷史,只有改建沒有打掉重建。

當自己親身走過日本東京火車站,

車站外觀仿西式建築的古典美,座落在周圍現代化建築裡,

這種衝突感不會讓你覺得突兀,反而有種感動。

因為對於日本人來說,

它是舊時代傳承下來無可取代的精神象徵。

基隆新火車站長什麼樣子?

讓我們回頭看看全新的第五代基隆火車站吧。

基隆新火車站分為「南站」與「北站」,

以下是南北站的官方介紹:

南站以「雞籠」為意象,樹立都市焦點地標。

不過因為周邊工程尚未完工,

所以目前現階段做法是以人行便橋銜接舊火車站,來讓乘客進出。

北站以「天圓地方」為意象,塑造海洋城市新風貌。

靠近港口旁邊的西二三碼頭,

從北站走出來即可看到碼頭與基隆港。

南站跟北站親自走一次,就會發現有極大的距離,

幾乎等於從火車第一節車廂走到第十五節車廂一樣。

有別於其他火車站,從節數中間的出路口進出,

舒緩旅客人潮往前後車廂移動或許是一個不錯的概念,

但對於第一天搶先搭乘的旅客來說,尚未習慣新的導流方式

從他們的口中聽到不少關於南北站距離過遠的抱怨。

未完成,就開放,為什麼一定都要這樣?

這些照片都是來自新火車站第一天營運的紀實,

但其實我不太了解,為什麼新火車站的周邊工程尚未完工就要開放營運。

南站訴求的「雞籠」造型地標,出入口周邊工程尚未完工,

人行便橋取而代之,可惜無法在第一時間體驗,

北站屋頂的大型懸空裝置藝術「燦流」,由韓國藝術家朴善熙設計,

像基隆港灣的波光粼粼,也似魚群奔流之態,

陽光隨著時間照射下來的角度不同,顏色的流動頗有特色。

老實說,以上這個裝置藝術的資訊,其實是自己上網找的,

至於在現場,應該就不用奢望可以知道這麼多了,

因為我根本找不到任何擁有這個裝置藝術資訊的地方。

噢,或許資訊提供在尚未開放的二樓也說不一定。

嗯,對,你沒看錯,二樓還沒完工的還有賣點之一的港口觀景台與露天咖啡座,

除了火車可以正常行駛外,到底還有什麼東西是完工的?

每日用萬為單位來計算的基隆台北通勤上班族,

慕名而來的旅遊觀光客,這些人們所仰賴的大眾交通工具,

如果說好聽點是以擠牙膏式的一點一點揭開面紗,

但事實上工程的進行與熙來攘往的人群對比,

這樣真的是一個理想的選擇嗎?

讓人先用先贏,先睹為快的新基隆火車站。

(基隆人特有的另一種交通方式:郵輪郵輪基隆靠,但你為什麼要往台北跑?)

火車枕木換捕蚊燈,你要不要?

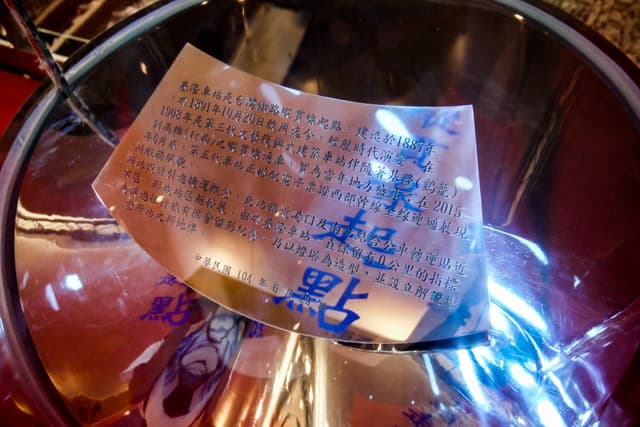

身為台灣縱貫鐵路的起始點,基隆火車站不由分說地佔據領頭羊的位置。

第五代基隆火車站的月台裡,有一個別具歷史感的東西,

自己搭火車搭了二十幾年,幾乎都沒有發現,

直到最後一天想去拍照紀念的時候,

卻發現它被圍起來了。

2008年由廢棄枕木重新刨製而成的紅檜木縱貫線起點標誌物,

旁邊寫著K0+000,代表的是「台灣鐵道從此開始」。

新舊替換下,在北站內的新起點標誌物,

已換成五光十色、藍光炫目的塑膠製品,

你可以說是廉價通俗,或噱頭十足,

但其實就是,「沒有特色」。

官方說法指稱這是「燈塔」的意象,配合新站整體外觀與建築特色。

但一個需要插座才會發光發亮的標誌物,還稱得上是「標誌物」嗎?

引領方向,紀念意義的標誌物,好像不該這麼像捕蚊燈。

咦?全台灣的新火車站怎麼都長得跟基隆新火車站差不多?

走一趟下來,第六代新基隆火車站給我的印象就是:

「好像高鐵站,好新好亮好大。」

好像擺在台灣哪個地方當火車站都說得過去。

我不是一個認真合格在關心基隆的基隆人。

直到新火車站快「半竣工」的同時,

才逐漸開始關切與我們息息相關的這個火車站,未來會是什麼樣模樣。

同樣地,也是到那個時候才知道,

我們基隆人曾經擁有號稱全台灣最美麗的第三代基隆火車站。

對比日本看待東京火車站的態度,

兩個火車站一樣都經歷過二次世界大戰的砲火洗禮,

也一樣都挺過了戰火。

未多花心思的國民政府,選擇快速便利的做法修復了它,

1967年,第四代基隆火車站出現,

重建工程將舊時代的痕跡完全抹滅,這也代表,

相較於一息尚存,同樣擁有文藝復興式建築特色的新竹站、台中站,

基隆火車站已黯然失色於這個舞台。

另一個島國,看看日本怎麼面對,同樣戰火後滿目瘡痍的東京火車站。

保留經歷砲火的舊磚瓦,原地原址重新復原的決心。

坦白說,將車站推倒重建可更省事又省錢省力,但此舉會讓東京車站在歷史定位上略顯褪色。

於是日本人仔仔細細地在舊磚瓦間找復原可能性,甚至為了修復,依照當年舊磚瓦規格,重新開窯打造一樣大小的紅磚瓦,仔仔細細填補戰火掠走的缺憾。

整座東京車站建築,處處可見得舊磚瓦,龜裂的磚牆與現代新式牆面共存,是一種違和感,也是一種大和民族的堅持。

(以上文字摘自Choyce寫育兒,旅行與生活:(日本東京都) 東京車站一百歲了! 百年老站新風貌 專為外國旅客設立 JR東日本旅遊服務中心(丸之內北口))

在新的基隆火車站,我找不到與過去傳承的任何東西,

一個很新很大很亮的車站大廳裡,我迷失了。

(關於傳承的另外一個故事:凋零的文化資產-剪黏藝術專訪)

不看外面風景,不看地名標示,

我不知道這個火車站從哪裡可以看出屬於基隆的味道。

物是人非,基隆火車站一直都在這裡,

原地不斷地轉換面孔,見證改朝換代。

我們已經無法見證當年最漂亮時的絕代風華。

直至如今,

一座嶄新明亮,卻不知如何喜愛的基隆新火車站。

如果你想到什麼,或對你的家鄉有些話要說,下面的傳送門會帶你去一個好地方:)