台北城市散步/穿梭時空的戲曲藝術戲 在大稻埕街頭上演

- 作者:台北城市散步

- 發佈時間:DEC 11, 2015

自古至今,無論身分高低貴賤,人們對戲曲一直有股無法抹滅的熱愛,而戲曲也一直是人們生命中不可或缺的一部份。藉由戲曲,我們可推知過去的生活型態、時代背景,讓戲曲不再只是藝術,更是生活。不論是大劇場如過去的永樂座,或是較小型的如大稻埕戲苑、思劇場,早已成為街頭風景的一部份。

離開「後台」,沿途中孟君老師介紹了許多舊時劇場的遺址。從前大稻埕鼎盛的時代,光是這一小區塊便有好幾座戲院,如日治時期蓋的淡水戲館(後改名新舞台)、可容納1600人的永樂座、或是大光明戲院等,都是從前人們消遣娛樂的好所在。如今原址早已被新的建築物所覆蓋,我們只能看著照片懷想過去1920年代戲曲盛世的榮景。

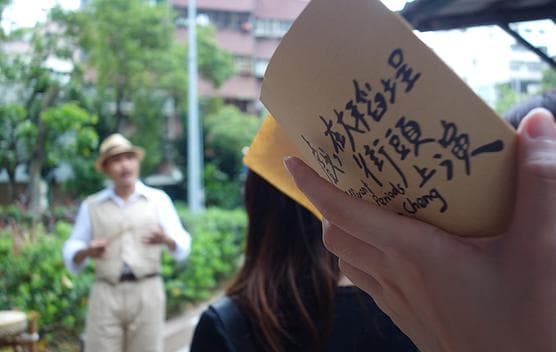

咦?樹下怎麼有個人在唱歌呀?原來,是教授北管的老師──小胖。小胖感嘆道,1940年代日本「禁鼓樂」政策頒布後,禁止戲曲演出,沒了演出也就沒有人找他學唱,自然他就只能在這納涼了。既然閒著也是閒著,孟君老師就為咱們謀了福利,請小胖老師露個幾手,順便教教我們。嘴巴上說不情願的小胖老師,唱起戲來有著雄渾厚實的嗓音,直透人心。也許,這就是戲曲的魅力之一吧!

爾後我們又在孟君老師的介紹下對「酒店」有了新的一番認識。講到酒店,現代人大多是負面印象居多。然而對於從前的人來說,從前的酒家可是上流社會「喬事情」的地方,沒有兩把刷子可還進不去呢!無論是江山樓、春風得意樓、五月花等,都是當時首屈一指的大酒家,盛況非同凡響。可再怎樣非同凡響,如今卻也已消逝在時代的洪流,我們只得透過舊照片和老師的敘述,想像當時的榮景。

時序進入到1960年代,當時台灣經濟飛黃騰達,許多中南部人都想北上找工作,到台北實現他們的發財夢。而台北橋正是當時非常重要的一條道路,橋上車潮不曾間斷過;橋下則聚集著等待發落的工人們,他們都是從外地來這等工作的。老闆需要人手便會來這橋下,吆喝幾聲便有無數人頭等著應聲等著做事。

唱歌仔戲的阿春姊的爸爸便是其中一員。懷著北上工作便能過好生活的夢,阿春姊的爸爸帶著全家大小來到台北,每天清晨就在橋下等工作。可這盛況能持續多久?誰也拿不定。

阿春姊先是為我們簡單秀了幾句,提及等會兒的比賽,她說是有些緊張。但若贏了,就像歌裡說的「電台電視都會來」。她最希望的便是能像楊麗花那樣大紅大紫,如此一來也可以拿錢回家幫忙了。看著阿春姊的笑容,似乎更能體會歌裡的意涵了。

如果你也和我們一樣懷念戲曲、街道、人情的溫度,不妨和我們一起上街,聽一場戲。

在大稻埕街頭上演的戲。

原文網址:穿梭時空的戲曲藝術戲 在大稻埕街頭上演